Bad Königshofen i.Grabfeld

Name: Bad Königshofen i.Grabfeld

Gemeinde: Bad Königshofen i.Grabfeld Stadt

Landkreis: Rhön-Grabfeld

Regierungsbezirk: Unterfranken

Bundesland: Bayern

Merian Franken 1648:

Topographisches Lexikon 1799-1803:

Historische Karten:

- Franciae orientalis, Sig.36/A 20.39

- Franckenlandt, Sig.36/A 10.25

- Nova Franconiae descriptio, Sig.36/G.f.m.9,12,139

- Das Bisthum Wurtzburg in Francken, Sig.36/A 10.12

- Circulus Franconicus, Sig.36/A 1.17

- Circuli Franconiae pars orientalis et potior novissime delineata , Sig.36/A 1.20

- Circulus Franconicus, Sig. 36/A 1.18

- Sancti Romani Imperii Comitatus Henneberg, Sig.36/A 1.13

- Nova et accuratior repraesentatio geographica Sacri Romani Imperii episcopatus Würceburgensis Franciae orientalis ducatus , Sig.36/A 3.8

- Carte topographique d'Allemagne, Sig.36/A 1.16-41

- Das Fürsthenthum Würzburg , Sig.36/A 50.8

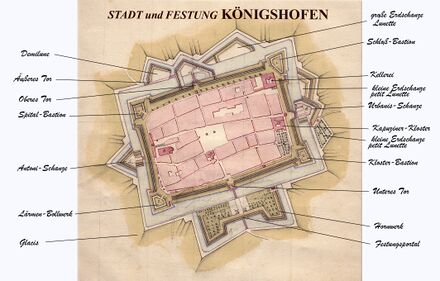

Festung Königshofen i.Grabfeld

Königshofen hatte bereits zur Gründung des Bistums Würzburg durch Bonifatius im Jahre 741 eine dem St. Peter geweihte Kirche. 822 bestätigte Kaiser Ludwig der Fromme in einer Urkunde die Schenkung von 26 Urkirchen durch den karolingischen Hausmeier Karlmann an das neugegründete Bistum. In dieser Urkunde ist auch St. Peter in „Chuningishaobain pagoGraffeldi“ genannt. War das Grabfeld zunächst eines der 17 fränkischen Gau mit mächtigen Grafen (etwa 756 bis 1036, lt. Rost), so fiel es dann nach und nach an die Henneberger, die in Königshofen eine Stadtburg und Wallgräben errichteten. Nachdem 1315 eine Mauer gebaut wurde, kann man davon ausgehen, dass Königshofen zu jener Zeit zur Stadt erhoben wurde.

Durch Heirat gelangte Königshofen an den Grafen Eberhardt von Württemberg, der es an die Würzburger Fürstbischöfe verkaufte. Fürstbischof Rudolf von Scherenberg löste die Stadt endgültig ein.

- 1497-1499 Wallbau unter FB Lorenz v. Bibra 3 Stadttore, 5 Erker später als Pulvertürme benutzt

- 1518-1520 Umbau der Burg unter FB Lorenz v. Bibra und Konrad III. v. Thüngen

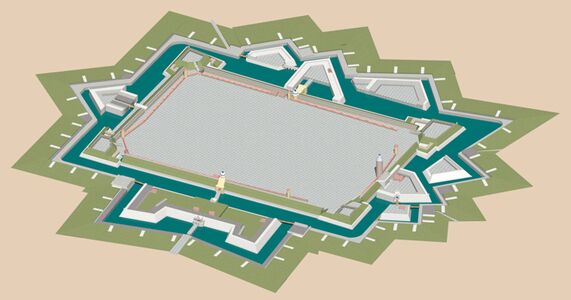

Befestigung der Stadt mit 4 Basteien, Wallgraben und zur Erhöhung der Sicherheit mit nur einem Stadttor.

1. Mittelalterliche Festung

In den unsicheren Zeiten bauten die Fürstbischöfe von Würzburg im Nordosten ihres Bistums Königshofen zur Grenzfestung aus.

- Beginn der Befestigung unter FB Melchior Zobel von Giebelstadt (1544-1558) und FB Friedrich von Wirsberg (1558-1573)

- Ellen- und Obertor zu Schnellern verengt

- 1559 Errichtung des Neuen Tors

- Lärmen-, Spital-, Schlossbollwerke errichtet

- 1565 wird die Stadt erstmals als Festung bezeichnet

- 1581 Oberes Tor unter FB Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617) errichtet

- 1591 Klosterbollwerk errichtet

- 1603 Kirchturm und alle Türmchen erhalten welsche Hauben unter FB Julius Echter

Befestigung der Stadt mit 4 Bastionen, 2 Toren und Wallgraben. Die Pfarrkirche jetzt mit welscher Haube.

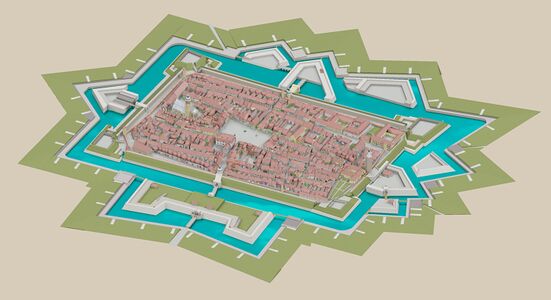

2. Barocke Festung

Im 30jährigen Krieg zeigte sich die unzureichende Befestigung. Eine Modernisierung nach neuester Festungstechnik war erforderlich.

- 1632-1635 Errichtung eines provisorischen Hornwerks zur Sicherung des Stadttors im Süden als Erdwall durch die Schweden

- 1650-1656 Antonii-Schanze im Westen unter FB Johann Philipp v. Schönborn

- 1657 Urbani-Schanze im Osten unter FB Johann Philipp v. Schönborn und Christoph v. Hutten

- 1720-1728 Ausbau des Hornwerks als Steinbau durch FB Johann Philipp Franz v. Schönborn, Christoph Franz v. Hutten und Friedrich Carl v. Schönborn

3. Entfestung

1826 wurde die Festung nach der Verfügung des bayerischen Königs Ludwig I. von 1826 bis 1857 geschleift. Die Bürger konnten Parzellen kaufen, mussten aber ihren Anteil einebnen. Der Erlös ging nach München in die Staatskasse.-

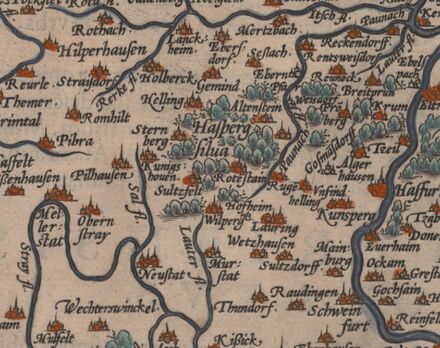

Franciae orientalis (vulgo Franckenlant) descriptio /Auctore Sebast. a Rotenhan. Antwerpen: Abraham Ortelius, zwischen 1570 und 1612 - Kupferstich, koloriert, 24,8 x 36,2 cm. - Maßstab ca. 1:590.000

Autor:Sebastian von Rotenhan/Abraham Ortelius (1570)

Signatur: 36/A 20.39

Beschreibung: Der Niederländer Abraham Ortelius (eigentlich Oertel, 1527-98) brachte 1570 den ersten 'modernen' Atlas, 'Theatrum orbis terrarum', heraus, der auf Vorlagen verschiedener Kartographen zurückging. Dieser erlebte bis zum Jahr 1612 zahlreiche Auflagen. Die Frankenkarte Rotenhans ist im Hochformat eingefügt. Dadurch ist die eigentlich nach Süden ausgerichtete Karte geostet, d.h. der 'Oriens' liegt oben. Die Karte wird dominiert vom Lauf des Mains, der im Fichtelgebirge entspringt und bis Frankfurt am unteren Kartenrand fließt. Links unten ist ein Meilenmessstab angebracht. Das vorliegende Stück ist handkoloriert. -

Das Bisthum Wurtzburg In Francken / I. H. S. delineavit. I. Schollenb. sc. – [ca. 1:280 000]. - [Nürnberg]: Joh. Hoffman, [1676]. - Kupferstich, koloriert, 52 x 38 cm

Autor: Johann Heinrich Seyfried und Johann Jakob Schollenberger (1676)

Signatur: 36/A 10.12

Beschreibung: Die dekorative Karte des Bistums Würzburg erschien 1676 im Verlag Johannes Hoffmann, wohl in Nürnberg. Der Zeichner gibt nur seine Initialen I.H.S. an. Es handelt sich um den fürstlich-wertheimischen Landmesser Johann Heinrich Seyfried (ca. 1640-1715). Gestochen hat die Karte der Nürnberger Johann Jakob Schollenberger (1647-1699). Die Karte ist nach Osten ausgerichtet, d.h. der Main fließt von oben nach unten durch das Kartenbild. Die Rhön finden wir in ungewohnter Weise links. Die Ausdehnung des Bistums Würzburg, deutlich am gelben Flächenkolorit erkennbar, entspricht im Norden weitgehend der heutigen Situation. Im Südosten, am Maindreieck, nehmen die Grafschaft Castell und ein Stück der Markgrafschaft Ansbach einen Teil des heutigen Bistumsgebietes ein. Im Süden zieht sich ein schmaler Ausläufer noch über Tauber und Jagst hin. Am meisten fällt das Fehlen der Spessartgebiete bis Aschaffenburg auf, die heute ein Bestandteil der Diözese Würzburg sind. Bis 1821 gehörten sie zum Erzbistum Mainz. Innerhalb des Würzburger Territoriums finden sich als Enklaven andere Herrschaften, z.B. die Reichsstadt Schweinfurt und die Herrschaft Speckfeld um Sommer- und Winterhausen. Andererseits gibt es würzburgische Exklaven im Fürstentum Schwarzenberg. Eine Legende differenziert die Niederlassungen nach ihrer Größe. Dabei gibt es ein eigenes Symbol für ‚Wohlverwarte Statt und Vestung‘. Zwei Festungen sind als Illustrationen beigefügt: Königshofen im Grabfeld und Würzburg. Sie sind flüchtig handkoloriert. -

S(acri) R(omani) I(mperii) Comitatus Henneberg = Karte der Gefürsteten Graffschaft Henneberg = La Carte du Comté de Henneberg : secundum Praefecturas & modernas Dynastias, una cum confini PR. Coburgensi geographice consignatus & in hac Tabula editus / Joh. Jacobo Zinckio. J. G. Küsel delin. - [ca. 1:150 000]. - Nürnberg: Homann, 1743. - Kupferstich, koloriert, 54 x 45,1 cm

Autor: Johann Jakob Zinck und J. G. Küsel (1743)

Signatur: 36/A 1.13

Beschreibung: Nach dem Tod von Johann Baptist Homanns Sohn Johann Christoph führten dessen Schwager Ebersperger die Firma unter dem Namen Homännische Erben bis 1813 fort. In ihrem Verlag erschien die Karte des ansonsten unbekannten Zeichners J. G. Küsel, gewidmet dem Meininger Hofrat Johann Jakob Zinck (1688-1743). Sie wurde in den Band 2 des Atlas Homannianus übernommen.Die Karte umfasst das Gebiet nördlich des Mains bis zum Thüringer Wald. Die Ämter der ehemaligen Grafschaft Henneberg sind in Flächenkolorit voneinander abgesetzt. Das sich anschließende Gebiet von Coburg-Hildburghausen wird durch Grenzkolorierung eingefasst.Eine ausführliche Legende führt außer den nach Siedlungstyp differenzierten Ortschaften die Vorkommen von Bodenschätzen auf und beweist damit die speziellen Kenntnisse des Hofbeamten Zinck. Die sehr repräsentative Titelkartusche zeigt Szenen aus Jagd, Fischerei und Handwerk.

-

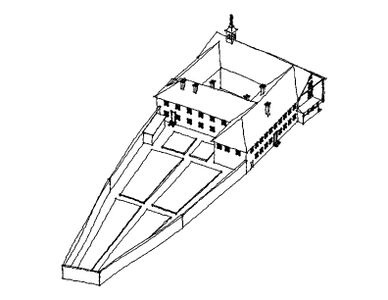

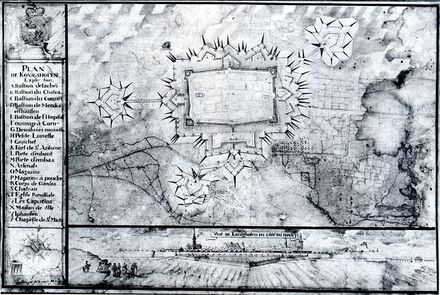

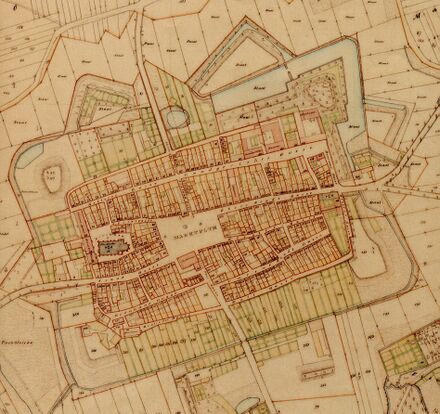

Erste Darstellung der Festung Königshofen in einem Plan von 1613

Diese Darstellung wurde wegen eines Jagdstreits für das Reichskammergericht erstellt. Original: Hauptstaatsarchiv München. Aus RKG 844 (Plansammlung 4166) -

Erste Darstellung der Festung Königshofen in einem Plan von 1613

Auszug: Festung Königshofen i. Grabfeld mit Fränkischer Saale

Original: Hauptstaatsarchiv München. Aus RKG 844 (Plansammlung 4166) -

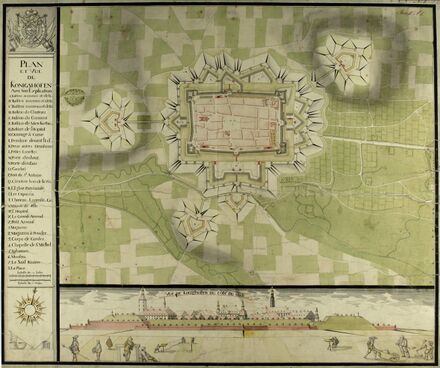

Festungsplan Königshofen mit Ansicht von Süden

Gezeichnet von Ingenieur Hauptmann Müller um 1725, mit dem Wappen des FB Christoph Franz von Hutten (1724-1729)

Original: Mainfränkisches Museum, Würzburg

-

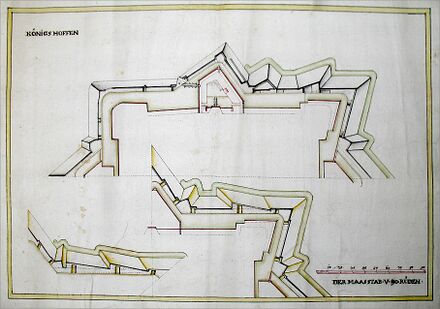

Entwurf für die Nordbastionen der Festung Königshofen

Nordbastion, Entwurf um 1720/1730.

Original: Mainfränkisches Museum, Würzburg -

Festung Königshofen i. Grabfeld mit 4 Ansichten, um 1740

Festungsplan mit dem Wappen des FB Friedrich Carl von Schönborn (1729-1746)

Original: Stadtverwaltung Bad Königshofen i. Grabfeld -

Festung Königshofen i. Grabfeld mit einer Ansicht von Norden

Gezeichnet um 1780 von Pleitner Capitaine d‘ Ar, mit dem Wappen des FB Christoph Franz von Hutten (1724-1729)

Original: Staatsarchiv Würzburg, Plan Slg. Königshofen Abg. Bay. HstANr. 4

-

Festung Königshofen i. Grabfeld, 1827

Gezeichnet von Ingenieur Geographe Green Original: Bayer. Armeemuseum Ingolstadt -

Festung Königshofen i. Grabfeld, 1830

Auszug: Festung Königshofen i. Grabfeld mit Fränkischer Saale

Hauptstaatsarchiv München. Aus RKG 844 (Plansammlung 4166) -

Festungsplan Königshofen mit Ansicht von Süden

Gezeichnet vvon Oberzollamtscontrolleur Ferd. Kramer

Original: Staatsarchiv Würzburg, HV-Geogr.-UVZ

-

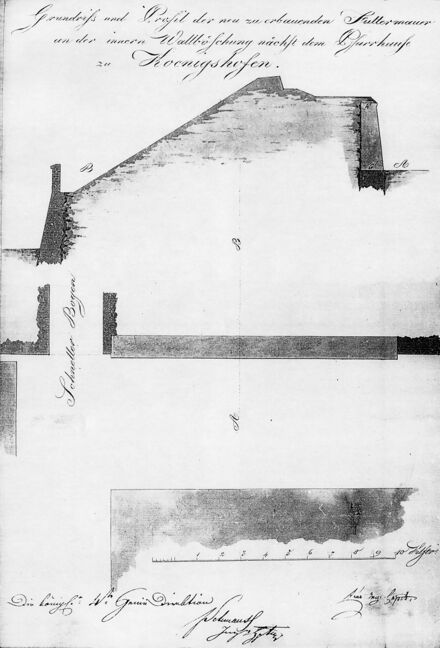

Innere Wallböschung 1813

Gezeichnet von Tean Ing. Capit.

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv -

Unteres Tor 1816

Gezeichnet von Nylander

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv -

Festungsplan Königshofen mit Ansicht von Süden

Gezeichnet von Ingenieur Hauptmann Müller um 1725, mit dem Wappen des FB Christoph Franz von Hutten (1724-1729)

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv

-

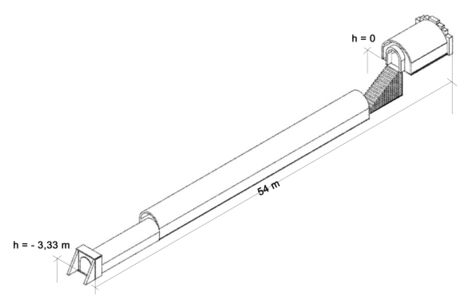

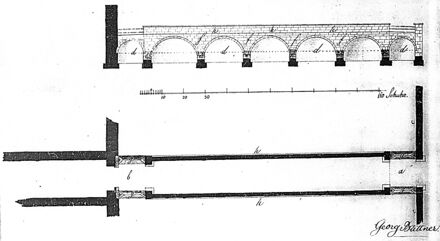

Brücke am Unteren Tor 1822

Gezeichnet von Stadtbaumeister Georg Büttner

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv' -

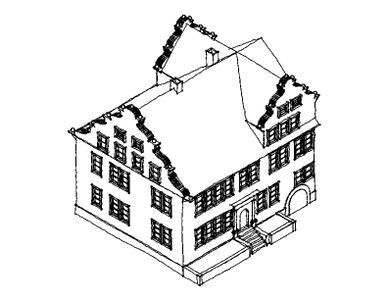

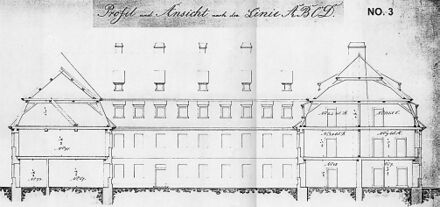

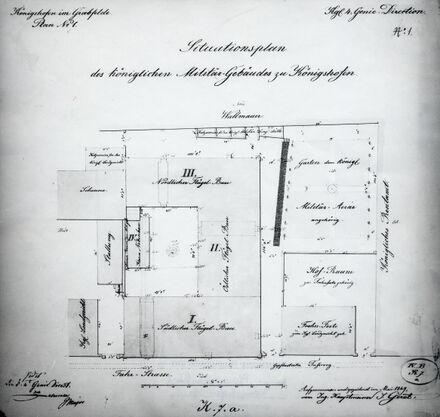

Kaserne 1849

Gezeichnet von Ing. Hauptmann J. Geret. Balthasar Neumann entwarf die Kaserne und unterzeichnete den Plan am 17. Juli 1751. Der Plan ging in den Kriegswirren von 1945 verloren.

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv -

Kaserne 1849

Gezeichnet von Ing. Hauptmann J. Geret.

Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abteilung IV, Kriegsarchiv

- Stadtarchiv Bad Königshofen i.Grabfeld

- Johann Wilhelm Rost, Versuch einer historisch-statistischen Beschreibung der Stadt und ehemaligen Festung Königshofen und des königlichen Landgerichts-Bezirks Königshofen. Würzburg 1832. Nachdruck Rudolf Schunk, Königshofen1967.

- Die Kunstdenkmäler von Bayern, XIII Bezirksamt Königshofen, Hans Karlinger, Bayerisches Amt für Denkmalpflege München 1915, Nachdruck 1983 Oldenbourg Verlag München Wien

- Josef Sperl, Stadt und Festung Königshofen i.Grabfeld, Stadt Königshofen i.Grabfeld, 1974

- Fotoarchiv 1881-2011, gesammelt von Albrecht Ort, weitergeführt von Michael Katzenberger, Stadtverwaltung Bad Königshofen i.Grabfeld

- Hartwig Neumann, Festungsbau-Kunst und -Technik, Bernard & Graefe Verlag, Bonn 1988

Vorgehensweise

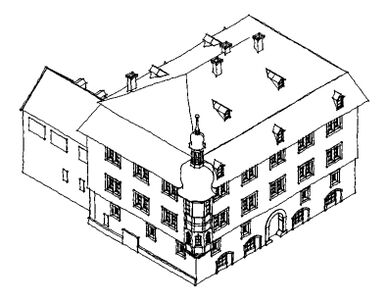

Nach einer Sichtung von Festungsplänen in verschiedenen Archiven und Studieren der Festungstechnik der damaligen Zeit rekonstruierte Günter F. Schunk in 10jähriger Arbeit einzelne Häuser (nach Fotos um 1900) und Festungskomponenten. Zusammengefügt ergab sich dann das Bild der Festung in ihrem Vollausbau um 1750.

Häuser

Königshofen hatte zur Zeit der Befestigung aus Sandstein gebaute vornehme Bürgerhäuser und Fachwerkhäuser der Handwerker.

Spätgotische Pfarrkirche

Als dritte Kirche von 1442 bis 1513 erbaut. Unter FB Julius Echter erhielt sie 1603 die Welsche Haube. Ein Edelstein der Gotik: die Doppeltewendeltreppe. Im Kirchturm wohnte der Türmer mit seiner Familie.

Pfarrhaus

1602 unter FB Julius Echter im Renaissancestil erbaut.

Kapuzinerkloster

Das erste Kloster musste nach innerem Verfall 1592 aufgelassen werden. Ein neues Kloster für die Kapuziner errichtete die Stadt 1665. Diesmal konnte sich das Kloster bis 1971 halten, bevor es einem modernen Hotel mit flachem Dach weichen musste. Die Klosterkirche wurde durch Aufkauf durch die Stadt erhalten.

Renaissance Rathaus

Nach einem Brand 1563-1575 neu erbaut.

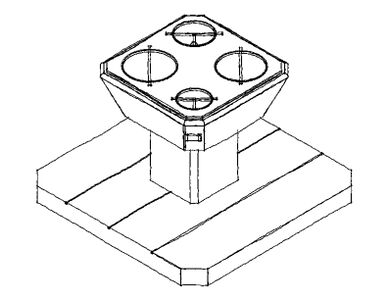

Kornstein

Erstmals 1525 errichtet diente der Kornstein zur Eichung (Überprüfung) der Maße der Händler. In vier halbkugeligen Vertiefungen wurde das Korn eingefüllt und oben glattgestrichen. Nach Öffnen des unteren Türchens rieselte das Korn in das zu überprüfende Maß (z.B. Scheffel).

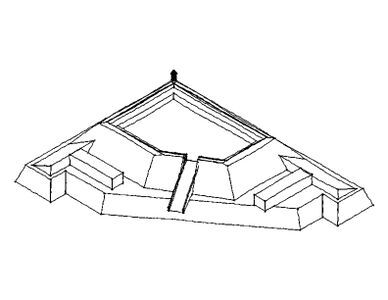

Bastion

Die Barocke Festung wurde durch fünfeckige Bastionen verstärkt.

- SW die Lärmenbastion

- SO die Klosterbastion

- NO die Schloßbastion

- NW die Spitalbastion

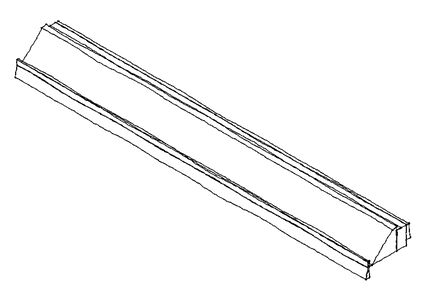

Wall, Durchgang zum Wallgraben

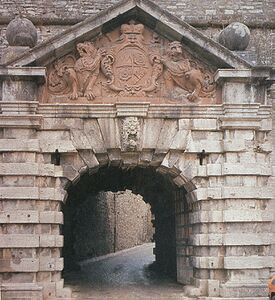

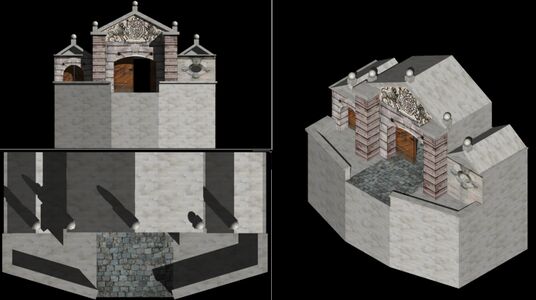

Festungsportal

Das Aushängeschild einer Festung war ihr mächtiges Festungsportal mit dem Wappen. Feind und Freund sollten gleichermaßen beim Betreten der Anlage beeindruckt werden.

Festungsportale im Vergleich

Aus dem Vergleich der Darstellung auf dem Plan der Festung Königshofen und den beiden noch bestehenden Festungsportalen konnte das Festungsportal im Hornwerk von Königshofen rekonstruiert werden.